「だるまさんがころんだ」という遊びを、誰でも一度はした事がありますよね。

いかつい顔をしているのに、赤くて丸っこいフォルムは可愛らしく、

そのギャップがとても印象的な置き物です。

「だるまさんがころんだ」「だるま落とし」など、

遊びの名前に含まれるほど、言葉としては馴染みがありますが、

この「だるま」について実際どれくらい知っているのでしょうか。

今回は「だるま正しいの扱い方」について調べてみました。

年末年始にたくさん見かけるようになる縁起物の「だるま」について、

今から理解しておきましょう。

だるま取扱説明書~買っただるまに目を入れる瞬間から供養まで~

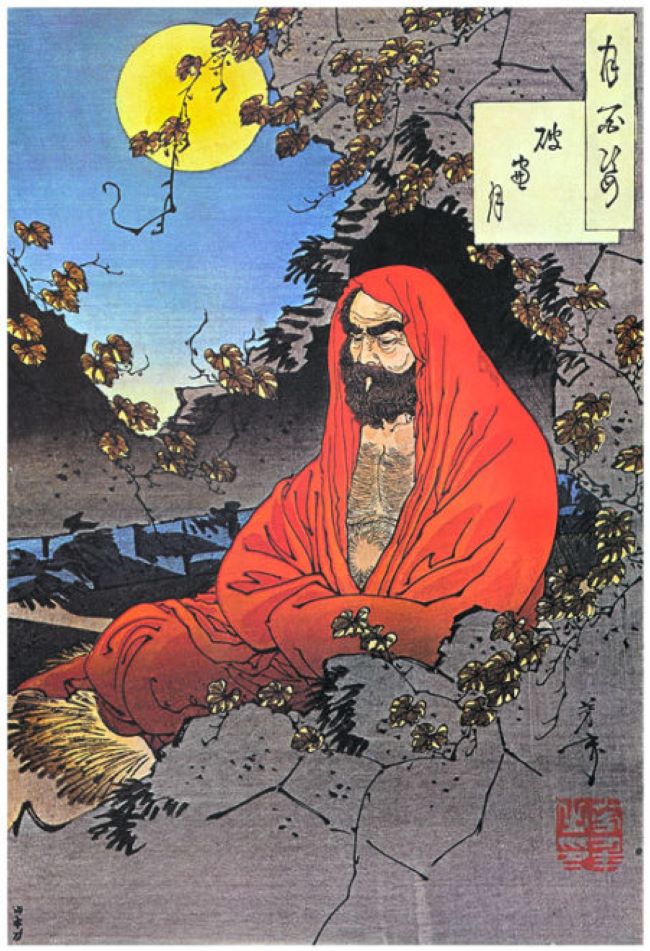

「だるまは」漢字で書くと「達磨」です。

インドから日本に禅宗という仏教を伝えた達磨大師をデフォルメして置き物にしたのが

「だるま」になります。

だるまのコロコロしたかわいい形は

「達磨大師が壁に向かって9年座禅を組み続けたら手足が腐りなくなってしまった」

という話からきています。

デフォルメされてかわいい形にはなっているけれど、壮絶な修行の果ての姿なんですね。

だるまの目が最初に入っていない意味は?

買ったばかりのだるまには目が入っていません。

目の入っていないだるまはちょっと怖い…

だるまは

「願い事をしながら片方の目を入れ」

「願いが叶ったらもう片方の目を入れる」

のが一般的です。

そのため、最初はまっさらで何にも染まっていない目になっているのです。

買っただるまには、すぐ目を入れるのが良いようですが、

大安・先勝などの日を選ぶのも良い事です。

強くお願いできる日を自分で考えるのも良いでしょう。

だるまの目の入れ方・書き方 ~筆で書かなくても大丈夫~

だるまに目を入れる事を「開眼」と言います。

何だかとても厳かな感じがします。

使用するものは筆が良いのかな?と思いがちですが、

油性マジックでも構いません。

日頃使わない筆ペンを無理に使ってきれいに書けず、

泣いているような目になってしまったら、

願い事が叶わないような気がしちゃいますよね(;^_^A

油性ペンなら、キレイに丸く目が書けるのではないかと思います。

願いが叶うよう、大きく丸く書きましょう。

だるまの目はどっちから入れるのが正解?

だるまはまず「左目」から入れていきます。

「目標の達成」や「商売繁盛」

などの願い事をしながら入れましょう。

阿吽(あうん)の呼吸という言葉を聞いたことがあると思いますが、

左目は始まりの「あ」を表し、右目は終わりの「うん」を表しているのだそうです。

そんなわけで始まりは左目、という事なんですね。

地方によっては最初から両目が入っている場合もありますが、

自分で願い事をしながら目を入れていく方が、楽しみがあるかもしれません。

また、選挙当選祈願や、病気の快復など、

願い事によっては右目から入れる場合もあるようです。

右目から入れる場合は

「その願い事が確実に叶ってほしい」

という意味があるのでしょうね。

受験合格なども、確実に叶ってほしい願いではありますが、

その願いが叶うかは自分の努力次第だ、という事ならば、

先に左目を入れ、あえて不確実な状態にしておいて、

叶うように努力を重ねるというのも

自分の為には良いのかもしれません。

病気の快復は、自分の力だけでは及ばないところもあるでしょう。

お見舞いでだるまを置くときは、

右目に入れてあげるのが良いのではないでしょうか。

だるまの目がかわいい感じになるように書きたい!

目を入れたら、その年はずっと置かれているだるまですから、

可愛らしい目にしたいですよね。

失敗したくないので最初は真ん中に小さく丸を入れるところから始めると思いますが、

その状態で見ると「かわいい」という感じではないかも…

美容整形の高須幹弥先生によると、美しい目の顔に対する比率は、顔を正面から見たときに、

- 顔の端(耳元の付け根)から目までの距離

- 目の横幅

- 目と目の間隔

それぞれの間隔が「1:1:1:1:1」なのだそうです。

挑戦してみるのも良いかも知れませんね!

だるま取扱説明書 最終章「目が入っただるまの供養」

だるまのご利益は1年間です。願い事が叶ったら右目を入れましょう。

また、願い事が叶わなくても区切りとして右目を入れます。

だるまには厄除けの意味もあります。

1年間守ってくれただるまですから、ゴミ箱にポイというのは避けましょう。

神社やお寺で「お焚き上げ」をしてもらうのが1番良い方法です。

その年の無事を感謝し、お焚き上げをしてもらい、

次のだるまを買うというサイクルがベストです。

だるまの色は、達磨大師が着ていた袈裟の色である赤がスタンダードですが、

今はさまざまないろのだるまがあります。

「願い事が叶うため」「厄除け」

また、「インテリア」

として置くのも良いかもしれませんね!